🟩

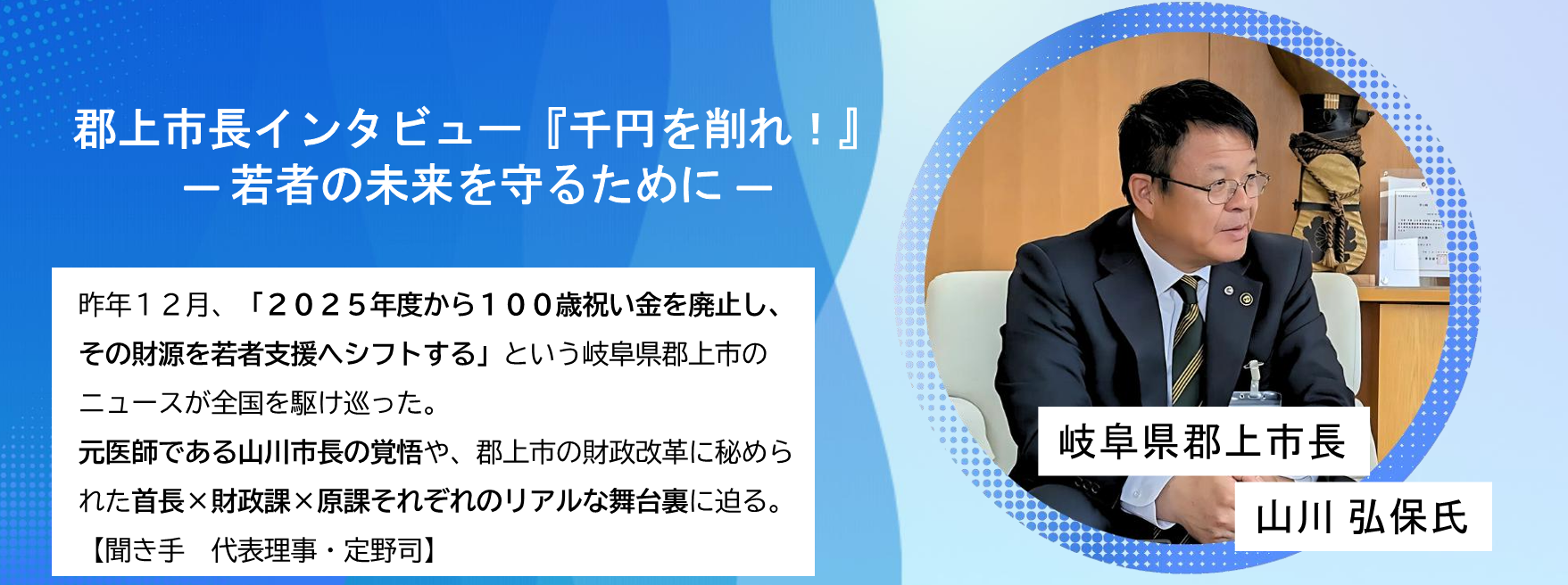

郡上市長インタビュー『千円を削れ!』― 若者の未来を守るために ―

第1章〈初診〉市長になるきっかけと覚悟 ~ぐずぐずしていたら取り返しがつかない~

定野 多くの自治体では「子どもを守るために高齢者に我慢してもらう」といった話が出ても跳ね返されてしまいがちですが、郡上市はその壁を越え始めている。その背景には、市長ご自身の覚悟と行動があると思われます。まずは、長年地域医療に医師として携わってこられた中で、政治という全く異なる世界へ足を踏み入れたきっかけについて教えてください。

市長 行政は決断しようとしても手続きが多く、すぐには動かない。言葉を選ばずに言えば、誰も責任を取らずに済むよう仕組まれている。「前向きに検討します」「研究させていただきます」といった玉虫色の返答があふれている。私も市長になって気づいたけれど、それが〝行政用語〟なんですよね。正直、郡上市民病院にいたときは「もっと大胆に変えればいいのに」と何度も思っていました。

定野 病院という現場では、それは通用しないですよね。

市長 そうです。病院はもっとダイナミックに動かないと患者の命は守れない。経営が赤字なら思い切って組織を変えようとすると、人事課から「それは条例に反します」と言われる。「じゃあ条例を変えるには?」と考え、気づくんです。「自分が市長にならないと何も変えられない」と。

定野 医師としての経験が、そう思わせたわけですね。

市長 はい。私は、脳神経外科医を38年間やってきました。脳の病気は自覚症状が出る頃には相当進行している。どれだけ早く異変に気づき、治療方針を切り替えられるかが、患者の生死を分ける。Aという手術法が合わなければ、即Bに切り替える。判断が遅れてしまったら、命は助からない。

定野 まさに「待ったなし」ですね。

市長 郡上の未来を考えたときも同じでした。「このままじゃ取り返しがつかなくなる」と本気で思いました。財政も人口も、高齢化率も。手遅れになる前に誰かが決断しないといけない。でもみんな様子を見ている。「前例がない」「合意形成が難しい」など、ぐずぐずしている間に時間だけが過ぎていく。それが許されない世界をずっと生きてきた自分としては、「決断の場に立つしかない」と。

定野 なるほど。医師としての経験や危機感が〝政治家・市長 山川弘保〟を生んだということですね。

市長 決断とは、結局「誰が責任を取るか」なんです。市民の声を聞くのも大切。でも最後は自分が腹を括るしかない。市長になった以上、「メスを入れる」と決めたら最後まで手を離さない。これが私の覚悟です。

第2章〈治療方針〉財政シフトの決断 ~やりきる覚悟と向き合う三者の反応~

- 首長の「財政シフト」決断の背景

定野 市長が大きな財政シフトを決断された部分について、特に高齢福祉課の事業見直しに踏み込まれたと伺いました。

市長 最後に責任を取るのは首長です。選挙を意識するとポピュリズムに流され、利害関係者にものを言えなくなる。これは議員も同じです。

定野 なるほど。耳の痛い話ですね。

市長 郡上市に限らず、基礎自治体は本質的には「お金がない」のではなく、「限られた財源をどこに振り分けるか」が大事なんです。だから今回は、予算のボリュームゾーンである高齢福祉課から子育て世代へのシフトに思い切って踏み込みました。

定野 その判断には医師としてのご経験も関係していますか?

市長 医療現場では悪化する前にメスを入れないと手遅れになる。郡上ももう時間がない。だから今回はいったん切って他へ移す判断をしました。

定野 市長がそこまで踏み切れたのは、何か支えがあったからですか?

市長 副市長を1人から2人体制にして1人は攻め、もう1人は守りの立場で。どちらも信頼できる腹心で、ダメなものはダメと言ってくれる存在です。財政シフトを提案したとき、彼らからも「次の選挙は危ない」と言われましたが、「いいじゃないか」と。選挙を通って任期をいただいたのだから、逃げずに4年間でやるべきことをやる。本音を言い続ける。これも、私の覚悟です。

- 議会・職員・住民との関係性構築

①議会と向き合う―空気の変化と共創の兆し

定野 一番ご苦労されたのは、議会・職員・住民のどこでしたか?

市長 議会は、市長選と同日選挙で18人中9人が改選され新しい議員が多く入りました。残った議員の皆さんも「何かを変えなければ」という思いがありました。

定野 議会の空気が変わった?

市長 ええ。こちらも「紙を読むだけの答弁」をやめて、自分の言葉で思いをしっかり語るようにした結果、令和7年度予算案は全会一致で通ったんです。付帯決議はつきましたけどね。

定野 議会と執行部が同じ方向を向いたのは、非常に大きな意味を持ちますね。

市長 これまでは議会の提言が実行に結びつかないことが多かったのですが、今回の雪国特有の介護支援で、訪問介護の際の「雪かきにも手当を」といった声を取り入れて予算を組んだら、議会も納得してくれました。

②職員とどう信頼を築いたか―孤独からの出発

定野 職員の皆さんの反応はいかがでしたか?

市長 私は完全に単身で市役所に入りましたから、誰も私を推してくれた人はいなかった(笑)。行政用語も分からず、最初は戸惑いも大きかったです。

定野 むしろ反発されていたくらいだったのでは?

市長 ええ。でも、「これまでなぜ過去の巨大プロジェクトにNOと言えなかったのか?」などの問いかけから、対話を重ね今では理解してくれる職員も増えました。

③住民の〝自分事化〟をどう導いたか―タウンミーティングと当事者意識

定野 住民の皆さんへの対応はどうされてきましたか?

市長 最終的には住民自身の意識が変わらなければ郡上は変わらない。そこで、昨年だけで計25回のタウンミーティングを行いました。これまで、行政から住民へ十分な情報が届いていなかったこともあり、「初めて聞いた」という反応を多くいただきました。だからこそ、過去の経緯や財政状況を丁寧に伝えることを心掛けています。

定野 若い世代の反応はどうでしたか?

市長 例えば子育て世代のお母さんから「近隣の自治体は1万円配っているのに、郡上は?」と聞かれました。そこで私は「今のままだと市の負担が大きすぎるから、みなさんも自分たちで事業の一部を運営してみて」と提案したんです。

定野 なるほど。住民に〝当事者意識〟を求めたんですね。

市長 実際に検討したところ「これは自分たちには無理だ」となった。でもそのプロセスで行政の仕事の大変さを理解してもらえたと思います。

定野 それが「住民参加型の行政」の第一歩ですね。

市長 そうです。今までは全てを整えてから「どうですか?」と住民に聞く行政でしたが、これからは「あなたは郡上に何をしてくれますか?」と問いかけていきたい。

第3章〈治療〉事業棚卸から削減のオペ ~「1秒」ではなく、「千円」を削れ!~

- 職員の本音が動かした事業見直し

定野 41事業が廃止されましたが、評価は内部の自己評価ですか?

財政課 一部の事業で外部評価も行っていますが、大半は内部の自己評価です。令和7年度予算を立てる際に「やめたい事業があれば教えてほしい」と財政課から各課長に呼びかけました。正直、反応は無いと思っていましたが、実際は多くの提案が返ってきて驚きました。それをもとに、今回の事業見直しに反映しました。

高齢福祉課 市長の存在が大きかったですね。「やめたい事業があれば遠慮なく言ってきなさい」の一言で、職員が声を上げ始めたんです。私たちの目的は、高齢者事業を切ることではなく「どうすれば住民が幸せに生きられるか」を考えることです。高齢者の孤立、移動手段の不足、介護業界の人手不足など、新しい課題に備える必要があると感じていました。今回、シニアクラブ補助金の見直しでも大きな反発がありましたが、最終的には自分たちでも出来ることはやってみようとなりました。

- 評価と査定のつながりは?

定野 事業評価と予算査定とが連動していない自治体も多いのですが、郡上市ではどうでしょうか?

高齢福祉課 正直なところ、今までは「評価しても反映されない」と半ば諦めていましたが、今は上司や市長と方向性をすり合わせておけば、評価にも本音が書けるようになりました。「この新しい事業を展開するから、何かを削る必要がある」とセットで伝えるようにしています。

定野 「新しく始めることがあるから、何かをあきらめる」という考えは、住民の納得も得られやすいですよね。まさに〝スクラップ&ビルド〟ではなく〝ビルド&スクラップ〟―未来のために今を見直す。

第4章〈術後管理〉終わり方に希望を託す

- エビデンスをもって職員と対話

市長 人が変われば郡上市は変わる。未来にとって必要ならば、正しい道を選ぶ覚悟。それが市長の責任だと考えています。そこで、私が市長になって最初にやったのは〝財政データの見える化〟です。財政課が出す数字はウソをつかない。職員に「これが現実だ」と伝えました。

定野 それによって「事業をやめてもいい」と言える組織風土ができたんですね。

市長 そうですね。また、事業見直しの声が上がり始めたのは「責任は私が取る」と明言したことも大きいと思います。

- 事業廃止というより新陳代謝

定野 若者たちが営業停止した指定管理施設の運営に手を挙げた事例もありましたね?

市長 「この施設の指定管理は今年度で終わります」と宣言したら、若者たちが「自分たちがやります」と名乗り出てくれた。旧町村時代から続く施設で高額な指定管理料が発生していました。利用者の9割は市外の人で、持続可能性は考えられませんでした。それを見直そうとしたら、若者たちが新しい運営方法で事業を継承してくれた。これは嬉しかった。まさに希望の芽だと感じましたね。

定野 事業を廃止するだけでなく、地域のしかも若い人たちが、自分たちでその事業を引き継ごうとするのは、すごいことですね。郡上市では、単純に事業廃止と呼ぶよりも「市の事業が新陳代謝している」と言った方がピンとくるかもしれません。地域に〝夢〟が還元される構造ですね。

市長 こういう展開があるからこそ、私は「閉じるときこそ、次の希望を見せなきゃいけない」と思っているんですよ。単なる〝終わり〟ではなく、次世代への〝継承〟に変えていくこと。それが私たちの役目だと思います。ただ、それができるのは、今がギリギリ最後のタイミングだと思っています。

- 住民とともに歩む

定野 住民への説明はどのようにされていますか?

市長 「郡上市の未来にとって必要だから説明に来た」と頭を下げると、まずそこに安心してもらえる。そして「このままいけば、あなたの集落は20年後にこうなります」と数字を見せて話すと、「なるほど」と納得してくださる。今の税金は〝今を守る〟ためじゃない、〝未来をつくる〟ために使う―それを一人でも多くの市民に伝えていく。その姿勢を貫いていきたいと思います。

定野 全国の自治体にとって、郡上市の挑戦は多くの示唆を与えるでしょう。

第5章〈退院指導〉これからの郡上市~830人の職員が紡ぐ多様なロードマップ~

定野 就任から1年が経ちましたが、今後の抱負や取り組みたいことはありますか。

市長 そうですね。これからは予算を〝削る〟だけじゃなくて、〝使う〟ことにも踏み込んでいきたい。各課長を一人ひとり呼んで「何がしたいか」「どんな未来を描いているのか」を聞いていきたい。当然、財源には限りがあるが、前向きなアイデアには可能な限り応えていきたいですね。

定野 自分のまちをどうしたいかが自分の言葉で語れるようになることは、公務員にとって大きな〝やりがい〟や〝生きがい〟につながるんだと思います。

市長 実は、市長になる以前に市の合併10周年記念事業で「平成の郡上一揆」という作文を出し、一等賞をいただきました。江戸時代、命をかけて民の声を届けた郡上一揆の精神に、当時抱いていた郡上への想いを重ねたんです。今の自分の政治姿勢は、あの時の作文に全部書いてあります。そこでは「命のプレゼント」という言葉も使いました。誰かの命を支えるために行動する、その想いは変わっていません。

定野 まさに市長の〝原点〟ですね。

市長 職員も自分でやってみたいことがあれば、事業を設計して、必要なら誰に頭を下げれば実現できるかを考える。そういう〝考える人材や動ける人材〟が増えてくると、私もどんどん楽になりますね(笑)。郡上市の830人の職員が、みんな前向きに「これからどうあるべきか」を本気で考えて動き出したら、これは誰にも止められません。

定野 職員が「このまちの未来」を考え、自ら動き出す。だからこそ「これを実現するために、何を削るか」を考えるようになる。それが積み重なると、830通りの〝郡上の未来〟が生まれてくるはずです。市長の改革が、そういう新しい風を吹かせているのを強く感じます。

■編集後記

郡上市の挑戦は、〝切り捨て〟ではなく〝繋ぎ直し〟の連続である。過去の想い出と未来の希望をどう架橋するか。市長の言葉、随所に出てきたエビデンス。そのエビデンスに裏打ちされた「千円」の決断と覚悟が、やがて市民の「一歩」の勇気になる。

財政とは「命の現場」に立つ医師のような責任を背負うもの——山川弘保市長の言葉は、今後の自治体の羅針盤となるに違いない。

(了)(財ラボ編集部)